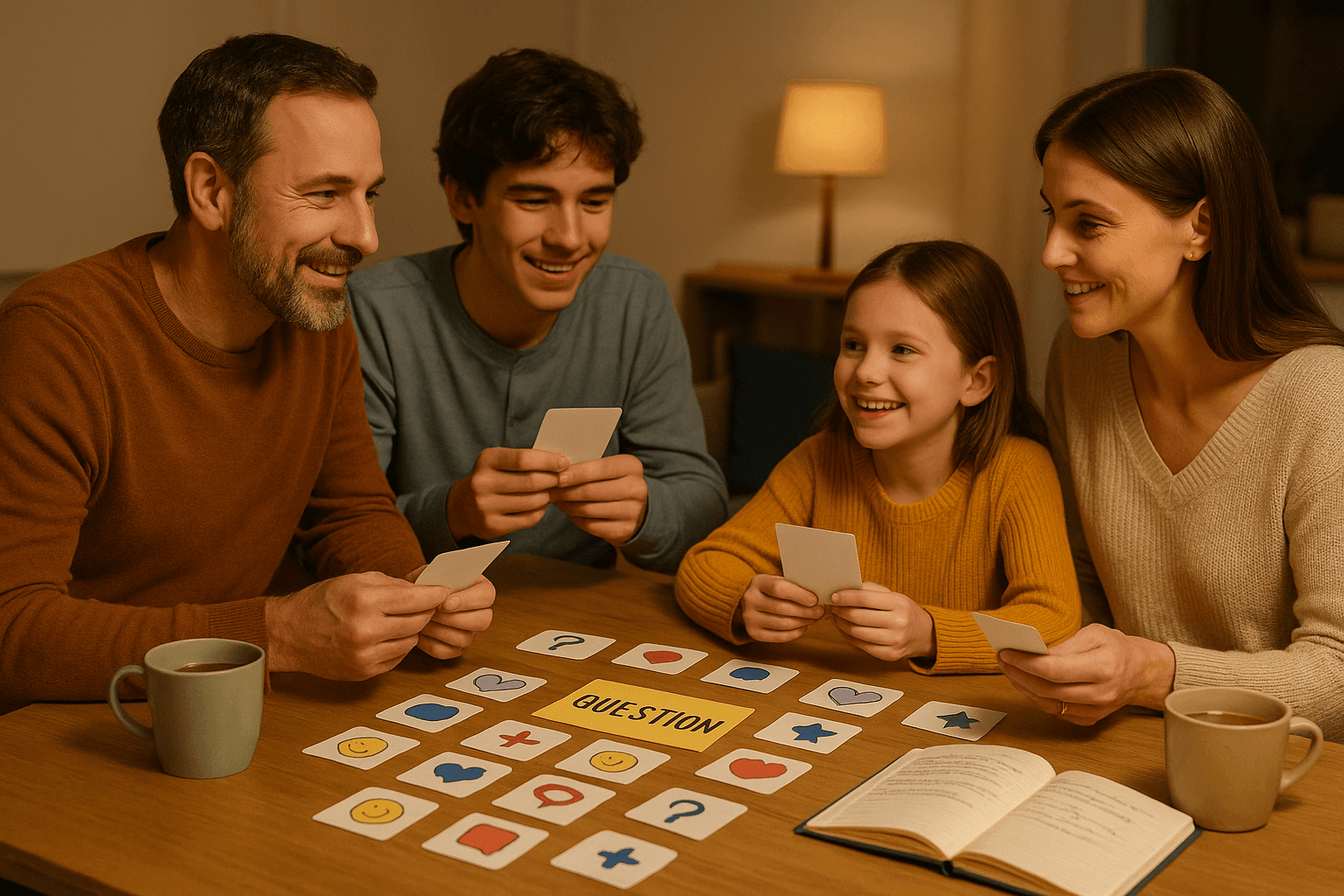

На длинные, тёплые беседы сил и времени не остаётся, и именно в эти паузы растут недопонимание и отчуждённость. Настольные психологические игры закрывают этот разрыв: они превращают общение в понятный ритуал, где каждому безопасно говорить о важном и быть услышанным.

Что это такое и чем отличается от обычных игр. Психологическая настолка — не соревнование ради очков. Её цель — укрепить отношения, развить эмоциональный интеллект и навыки диалога. Механики подбираются так, чтобы мягко подвести участников к осознанию собственных чувств, к эмпатии и принятию отличий друг друга. В отличие от классических настолок, результатом становится не победа, а новая договорённость, общая шутка, согласованный план или простое облегчение после откровенного разговора.

Зачем это семье. Игра дает безопасный формат, где можно проговорить тему, на которую в будни не решались. Ребёнку проще признаться в страхе перед контрольной или в конфликте с друзьями, подростку — рассказать о границах и личном пространстве, родителям — объяснить ожидания без нотаций. Такой диалог укрепляет доверие, снижает частоту конфликтов и делает совместное времяпрепровождение не только веселее, но и терапевтичнее. Ещё один важный эффект — профилактика эмоциональных барьеров: регулярные игровые «сессии» уменьшают стресс и помогают семье проходить кризисы осознанно.

Какие задачи решаются на практике. Игры тренируют сотрудничество и взаимное уважение: чтобы пройти раунд, нужно услышать аргументы остальных и договориться. Дети получают опыт уверенного, но экологичного самовыражения; родители — инструмент, который заменяет «допросы» мягкими вопросами и техниками активного слушания. Постепенно формируется общий словарь эмоций и правил, который работает и за пределами игрового стола.

Какие бывают форматы. Самые распространённые механики — карточные вопросы, ассоциации и кооперативные задания. Карточки с вопросами подталкивают к разговору о важных событиях и чувствах, при этом степень глубины можно выбирать: от лёгких тем до более личных. Ассоциативные изображения помогают тем, кому сложно говорить напрямую: участник выбирает картинку, похожую на его состояние, и рассказывает историю вокруг неё. Кооперативные сценарии учат коллективному решению задач и дают ощущение «мы-команды», а квестовые элементы добавляют драйва и вовлекают даже скептиков.

Как выбирать игру под свою семью. Отталкивайтесь от возраста и целей. Для младших школьников лучше подойдут простые задания и визуальные ассоциации; подросткам интереснее дискуссии и моральные дилеммы; взрослым полезны форматы, где больше рефлексии и совместного планирования. Важно, чтобы правила объяснялись за пару минут и не требовали специальной подготовки. Обращайте внимание на рекомендации психологов и наличие методических подсказок для ведущего: сценарии на «разогрев», варианты переформулировок вопросов, способы остановить чрезмерные шутки или, наоборот, поддержать молчунов. Если в семье разные темпераменты, выбирайте набор с несколькими «уровнями откровенности», чтобы каждый мог говорить в комфортном диапазоне.

Роль родителя и правила безопасного поля. Взрослый здесь не судья, а участник на равных. Его задача — дать пространство, следить за временем, благодарить за любой ответ и демонстрировать активное слушание: переспрашивать, уточнять, отражать эмоции без оценок. Игра держится на трёх простых договорённостях: не перебиваем, не спорим с переживаниями, конфиденциальность соблюдаем. Важно заранее проговорить право «пасса»: любой может пропустить вопрос, если не готов делиться.

Как проходит одна игровая сессия. Начинайте с лёгкого раунда на разогрев, где вопросы про приятные воспоминания, планы и мечты. Затем переходите к блоку, который актуален сегодня: школа и дружба, семейные обязанности, границы личного времени, безопасность в интернете. Завершайте «колом поддержки»: каждый говорит, что ценного услышал от других, и чем может помочь на неделе. Сессия укладывается в 40–60 минут — этого достаточно, чтобы успеть поговорить и не устать.

Типичные трудности и как их обходить. Иногда один участник доминирует и отвечает за всех — мягко возвращайте слово кругу: «давайте послушаем остальных». Подростки могут уходить в иронию — не спорьте, предложите карточки с выбором и возможность отвечать через историю или пример из фильма. Если всплыла болезненная тема, не закрывайте её шуткой; зафиксируйте договорённость вернуться к разговору тет-а-тет или на следующей сессии, при необходимости — подключите специалиста.

Как понять, что игра работает. Признаки просты: растёт число разговоров без ссор, домашние договорённости выполняются чаще, дети охотнее делятся новостями, а взрослые замечают изменения в собственных реакциях. Помогает короткий «журнал семьи»: после игры каждый записывает одно открытие и одну договорённость на неделю. Через месяц виден прогресс и темы, которые стоит продолжить.

Итог. Настольная психологическая игра — это не панацея и не заменитель терапии, а удобный и тёплый инструмент регулярного семейного общения. Она создаёт безопасную рамку, в которой легче говорить о сложном, учит слушать и понимать, помогает снижать напряжение и укрепляет доверие. В мире, где внимание утекает в экраны, такой еженедельный «ритуал разговора» становится мостиком между поколениями и инвестицией в прочные отношения, которые выдерживают учебные стрессы, рабочие дедлайны и неизбежные семейные перемены.